Право-мед.ру

Право-мед.ру

Актуальные новости о здравоохранении, правовых аспектах и охране здоровья для профессионалов и интересующихся

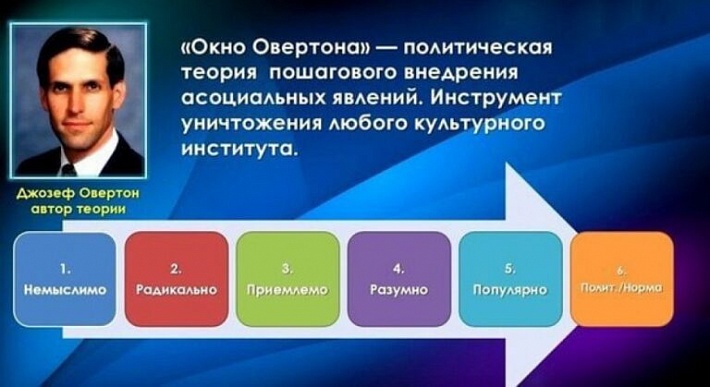

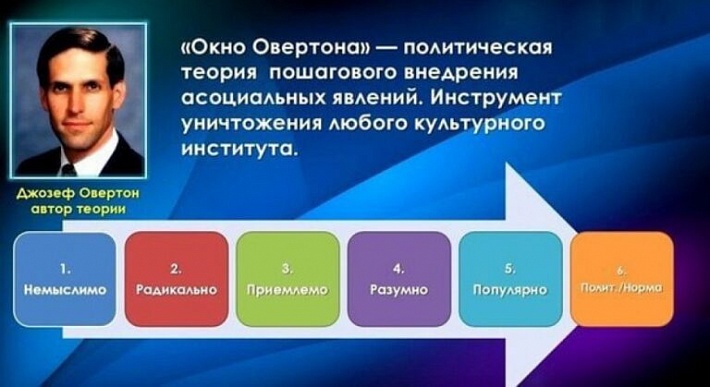

Подписаться в TelegramОкно возможностей = окно Овертона?

… вызванное эпидемией падение производства в развитых странах будет в первую очередь возмещаться ростом медицинского сектора и смежных с ним отраслей.

… в США коммерческие страховщики и клиники объединены интересом в высокой марже и выступают единым фронтом против плательщиков за медицинскую помощь в лице правительства и работодателей, амортизация «тяжелого» оборудования обычно включена в себестоимость медицинских услуг, а врачебные ассоциации успешно торпедируют дискуссии о космических гонорарах американских врачей. Поэтому США – рекордсмены по ценам и затратам на медицинскую помощь.

Ценообразование по методу «себестоимость плюс наценка» делает возможным инновационный цикл и товарно-рыночные отношения в здравоохранении. Поэтому общедоступная медицинская помощь в развитых странах – не «бесплатные» гарантии государства, а коллективно потребляемый товар, солидарно оплаченный всем обществом: государством, работодателями и населением. В странах с социальным страхованием работники платят из своих зарплат страховые взносы солидарно с работодателями, а самозанятые и платежеспособные неработающие – солидарно с государством. В странах с бюджетной моделью «единого плательщика» граждане лично платят целевой (медицинский или социальный) подоходный налог.

… Труд врачей становится производительным, а здравоохранение развитых стран работает как остальные отрасли экономики – привлекает инвестиции и генерирует добавленную стоимость, в которой доля заработной платы сопоставима с долей прибыли.

Ни одно государство в мире не может адекватно финансировать современную медицину без солидарного участия населения, а дефицитная система может быть только распределительной. Отсюда отсутствие товарно-рыночных отношений и недофинансирование программы государственных гарантий, их дублирование платными услугами. По данным Всемирного банка, доля личных (out-of-pocket) медицинских платежей россиян достигла уровня стран третьего мира – 40% национальных расходов на «бесплатное» здравоохранение. Для сравнения: американцы достают из личных карманов лишь 11% расходов США на «платную» американскую медицину.

Поэтому один из уроков, который может вынести Россия из опыта пандемии, – это отказ от советского взгляда на труд врача как «непроизводительный» (не создающий добавленной стоимости) и радикальная реформа политэкономической модели нашего здравоохранения.

Во-первых, нужно создать единую систему учета затрат и аудита лечебных учреждений для расчета фактической себестоимости их медицинских услуг.

Во-вторых, формировать тарифы ОМС и бюджета на медицинские услуги методом «фактическая себестоимость плюс наценка».

В-третьих, на смену «государственным гарантиям бесплатной медицинской помощи» должны прийти общедоступные медицинские услуги, солидарно (не поровну, а посильно) оплаченные государством, работодателями и населением.

Если сохранять страховую модель – как и во всем мире, работники должны платить взносы солидарно с работодателями, самозанятые – солидарно с государством. Если переходить на бюджетную модель «единого плательщика» – все экономически активные граждане должны платить целевой медицинский подоходный налог. Важен не размер этих взносов или налога – на старте реформы это может быть символическая плата – например, 1 руб. в год. Однако крайне важно, чтобы этот рубль был лично уплачен человеком, тем самым превращая в его глазах медицинскую помощь из «бесплатных» гарантий государства в солидарно оплаченный товар.

Ну, все правильно насчет того, что медицинская деятельность — это сфера общественного производства, расширенного воспроизводства, создания ВВП.

Это не открытие авторов — это стало так уже с момента возникновения в отечественном праве категории услуги (1995), когда был принят Гражданский кодекс РФ.

Услуга — это товар, производится и реализуется в экономическом обороте. Медицинская услуга — не исключение.

Только услуга производится и реализуется хозяйствующим субъектом — работодателем, а не работником. И, если врач — работник, то — не врачом. Врач услуг не оказывает. Если он — не ИП.

А вот дальше начинаются танцы с бубнами когнитивных искажений.

Оказывается, у нас в создании ВВП принимают участие и учреждения здравоохранения. Это не так.

Учреждения здравоохранения ничего не производят. Они только потребляют. Потребляют то, что им спускается сверху в бюджетном процессе в порядке поступлений.

Поступления — это не доходы от реализации производимого продукта. И расходы учреждениями производятся не по доходам (потому как их просто нет), а по разрешенным, утвержденным сверху статьям.

Учреждения здравоохранения в России занимают то место, которое за рубежом в других моделях организации охраны здоровья занимают потребители.

Деятельность учреждений здравоохранения в России осуществляется вне свободного экономического (гражданского) оборота, чтобы хоть как-то относиться к созданию ВВП.

У нас предоставлением государства потребителям является деятельность принадлежащих ему учреждений здравоохранения, а даже не продукт этой деятельности (медицинские услуги): Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений (п.1 ст.41 Конституции РФ). Интересно, та же медицинская помощь, оказываемая в частных медицинских организациях за счет средств того же ОМС, является чем-то не конституционным? Или это не вполне медицинская помощь? Или — не вполне за государственный счет?

«Платные» услуги учреждений здравоохранения не участвуют в создании ВВП, поскольку, напротив, изымают из оборота те средства, которые иначе пошли бы на создание ВВП.

В создании ВВП участвует только частная медицина. Не потому что она у нас белая и пушистая, а потому что лишь она в свободном экономическом обороте реализует продукт собственного производства (медицинские услуги).

Это первая часть откровенных заблуждений авторов рассматриваемой публикации — в отождествлении учреждений здравоохранения с субъектами медицинской деятельности за рубежом.

У нас медицина в учреждениях здравоохранения — это процесс, трамвай на ходу. Кто из потребителей вскочил на подножку переполненного вагона, тот имеет шанс пробраться внутрь. А уж получит что или не получит — это воля случая. Лотерея. Остальным же и поиграть в эту лотерею не светит. Если не пытаться преодолевать врачебный кордон и не расталкивать локтями себе подобных.

Как-то не получается у нас «коллективно потребляемый товар, солидарно оплаченный всем обществом». Платят все. Многие — не по одному разу: к налогам добавляются «платные» услуги в учреждениях здравоохранения, услуги частной медицины… А вот потребить себе на пользу — это уж кому как удастся. И проблема для потребителя — в этом. Не в платежах, к которым его так или иначе понуждает государство. А в том, что по этим немалым платежам он не получает и не может получить их эквивалента.

«Отсюда отсутствие товарно-рыночных отношений…».

Наши учреждения здравоохранения за неимением аналогов в мире не доступны сравнению не то, что с зарубежными клиниками — с отечественными частными медицинскими организациями.

Какие тут товарно-рыночные отношения, если валидатор государственной казны — лишь для учреждений здравоохранения, а частные клиники лезут со своей программой эквивалентности в чужой валидатор и не проходят опознавания «свой-чужой» действующей программой?

Вторая часть заблуждений — это отождествление здравоохранения и медицины.

Это — сугубо отечественное изобретение по модели Семашко

Всюду медицина существует отдельно от здравоохранения — как самостоятельный социальный институт (а здравоохранение является институтом социального государства, публичным институтом).

И всюду институты общественного производства в сфере охраны здоровья (медицина, представленная разными профессиональными корпорациями) отделены от государства.

Здравоохранение — это платежная функция социального государства, которое конрактирует медицину, т.е. медицинское сообщество — это контрагент государства, представленного здравоохранением.

Наконец, третье заблуждение состоит в том, что солидарная оплата того, что является предоставлением гражданам со стороны учреждений здравоохранения, способно изменить положение во всей отрасли. Аргументом необходимости ТАКИХ перемен называется то, что доля личных (out-of-pocket) медицинских платежей россиян достигла уровня стран третьего мира – 40% национальных расходов на «бесплатное» здравоохранение. Это доля тех, кто хочет выжить вопреки заботе государства, навязываемой по принципу «бери, что дают».

Некорректно сравнивать затраты россиян на медицину помимо псевдогарантий государства, т.е. вторым-третьим бюджетом, с затратами американцев из личных карманов (лишь 11% расходов на «платную» американскую медицину). У американцев и страховая медицина вполне эффективна, и лишь безработные и иммигранты, неспособные оплачивать страховку, составляют эти 11%. Российское «сверх» — не американское «вместо».

Проблема не столько в соплатежах (в них — тоже, но — по минимуму психологического значения), сколько в эквивалентности оплаты медицинской помощи.

Вот об этом авторы публикации вопрос не ставят — только о переходе с расчетов величины стоимости медицинских услуг ниже себестоимости на величину себестоимость плюс добавленная стоимость.

Если учреждения здравоохранения, получая поступления и не производя услуги в рыночном, экономическом значении товара, могут довольствоваться отвлеченными цифрами, то ОМС — это финансовый механизм отнюдь не для бюджетного процесса государства, а для гражданского оборота в обществе.

И потому частные медицинские организации настолько же вправе участвовать в программах ОМС, насколько и учреждения здравоохранения.

И нерыночный расчет стоимости объекта оплаты по ОМС означает не находящее законных оснований поражение частных медицинских организаций в правах.

Из этого вытекает только одно: все поставщики медицинских услуг должны быть равноудаленными от государственной казны в качестве источника оплаты этих услуг.

А это означает, в свою очередь, что в этом случае учреждения здравоохранения не имеют право на существование.

Они ПРИНАДЛЕЖАТ государству (находясь в государственной казне), чтобы отстоять от него не ближе, чем частные медицинские организации.

Они получают содержание от государства из казны по своей ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, независимо от того, в каком механизме, бюджетном или «внебюджетном» (из фондов ОМС).

И в таких условиях — только и рассуждать о труде врачей, тем более в сравнении с тем, как за рубежом!

Потому как у нас труд — это товар, обращающийся в трудовых отношениях. Причем в учреждениях здравоохранения (где врачи — бюджетники) — это одно, а в частной медицине — это другое. А, на секундочку, за рубежом — это третье. Поскольку, например, в англо-американской системе права врач — субъект экономических отношений, а потому его труд — товар, обращающийся в гражданском обороте.

Так что же из этого имеют в виду авторы, рассуждая про труд врачей?

Отсюда главное, с чем можно согласиться — это отказ от советского взгляда на труд врача как «непроизводительный» (не создающий добавленной стоимости) и радикальная реформа политэкономической модели нашего здравоохранения.

В переводе: охрана здоровья образует отрасль экономики в социальной сфере, для приведения отрасли в соответствие с чем требуется переход к другой, соответствующей реалиям модели ее организации и финансирования.

При таком замахе выводы авторов публикации вызывают оторопь своей мелкотравчатостью.

Ну, право, единая система учета затрат и аудита лечебных учреждений для расчета фактической себестоимости их медицинских услуг; формирование тарифов ОМС и бюджета на медицинские услуги методом «фактическая себестоимость плюс наценка»; оплата вскладчину (государством, работодателями и населением — солидарно, т.е. не поровну, а посильно) общедоступных медицинских услуг на смену «государственным гарантиям бесплатной медицинской помощи».

Невольно напрашивается вопрос: а в чем здесь радикальность и, если радикальность, то — чего? Что такое жутко политэкономическое в этих предложениях, что касается передела модели Семашко?

Вот и возникает дилемма: какое окно для нас открывается — окно деструктивных или созидательных возможностей; окно технологий расчеловечивания людей или очеловечивания нелюдских технологий?

Ведь благими пожеланиями вымощена дорога в Ад.

И усугубить нынешний ад здравоохранения не просто, а очень просто. Достаточно новых бездумно-безумных заимствований из-за рубежа с рационализаторской адаптацией к священной корове модели Семашко.

И то, что казалось невозможным, окажется желаемым идеалом: будем выхаживать стограммовых выкидышей и убивать стариков, деревню и медицину для людей; лечить орфанных несчастных вместо того, чтобы двигать развитие способов генной инженерии по предотвращению подобных заболеваний, и т.д. Будем делать все во имя незыблемости нынешнего политического руля управления эффективностью калечащей медицины.

Либо — наоборот: диверсифицировать управленческие цели, задачи, пути, средства, функции и т.п. и алгоритмизировать технологии каждого из управленческих процессов. Но уже в формате другой модели, чтобы отделить мух здравоохранения от котлет охраны здоровья.

Что выберем?

… в США коммерческие страховщики и клиники объединены интересом в высокой марже и выступают единым фронтом против плательщиков за медицинскую помощь в лице правительства и работодателей, амортизация «тяжелого» оборудования обычно включена в себестоимость медицинских услуг, а врачебные ассоциации успешно торпедируют дискуссии о космических гонорарах американских врачей. Поэтому США – рекордсмены по ценам и затратам на медицинскую помощь.

Ценообразование по методу «себестоимость плюс наценка» делает возможным инновационный цикл и товарно-рыночные отношения в здравоохранении. Поэтому общедоступная медицинская помощь в развитых странах – не «бесплатные» гарантии государства, а коллективно потребляемый товар, солидарно оплаченный всем обществом: государством, работодателями и населением. В странах с социальным страхованием работники платят из своих зарплат страховые взносы солидарно с работодателями, а самозанятые и платежеспособные неработающие – солидарно с государством. В странах с бюджетной моделью «единого плательщика» граждане лично платят целевой (медицинский или социальный) подоходный налог.

… Труд врачей становится производительным, а здравоохранение развитых стран работает как остальные отрасли экономики – привлекает инвестиции и генерирует добавленную стоимость, в которой доля заработной платы сопоставима с долей прибыли.

Ни одно государство в мире не может адекватно финансировать современную медицину без солидарного участия населения, а дефицитная система может быть только распределительной. Отсюда отсутствие товарно-рыночных отношений и недофинансирование программы государственных гарантий, их дублирование платными услугами. По данным Всемирного банка, доля личных (out-of-pocket) медицинских платежей россиян достигла уровня стран третьего мира – 40% национальных расходов на «бесплатное» здравоохранение. Для сравнения: американцы достают из личных карманов лишь 11% расходов США на «платную» американскую медицину.

Поэтому один из уроков, который может вынести Россия из опыта пандемии, – это отказ от советского взгляда на труд врача как «непроизводительный» (не создающий добавленной стоимости) и радикальная реформа политэкономической модели нашего здравоохранения.

Во-первых, нужно создать единую систему учета затрат и аудита лечебных учреждений для расчета фактической себестоимости их медицинских услуг.

Во-вторых, формировать тарифы ОМС и бюджета на медицинские услуги методом «фактическая себестоимость плюс наценка».

В-третьих, на смену «государственным гарантиям бесплатной медицинской помощи» должны прийти общедоступные медицинские услуги, солидарно (не поровну, а посильно) оплаченные государством, работодателями и населением.

Если сохранять страховую модель – как и во всем мире, работники должны платить взносы солидарно с работодателями, самозанятые – солидарно с государством. Если переходить на бюджетную модель «единого плательщика» – все экономически активные граждане должны платить целевой медицинский подоходный налог. Важен не размер этих взносов или налога – на старте реформы это может быть символическая плата – например, 1 руб. в год. Однако крайне важно, чтобы этот рубль был лично уплачен человеком, тем самым превращая в его глазах медицинскую помощь из «бесплатных» гарантий государства в солидарно оплаченный товар.

Ну, все правильно насчет того, что медицинская деятельность — это сфера общественного производства, расширенного воспроизводства, создания ВВП.

Это не открытие авторов — это стало так уже с момента возникновения в отечественном праве категории услуги (1995), когда был принят Гражданский кодекс РФ.

Услуга — это товар, производится и реализуется в экономическом обороте. Медицинская услуга — не исключение.

Только услуга производится и реализуется хозяйствующим субъектом — работодателем, а не работником. И, если врач — работник, то — не врачом. Врач услуг не оказывает. Если он — не ИП.

А вот дальше начинаются танцы с бубнами когнитивных искажений.

Оказывается, у нас в создании ВВП принимают участие и учреждения здравоохранения. Это не так.

Учреждения здравоохранения ничего не производят. Они только потребляют. Потребляют то, что им спускается сверху в бюджетном процессе в порядке поступлений.

Поступления — это не доходы от реализации производимого продукта. И расходы учреждениями производятся не по доходам (потому как их просто нет), а по разрешенным, утвержденным сверху статьям.

Учреждения здравоохранения в России занимают то место, которое за рубежом в других моделях организации охраны здоровья занимают потребители.

Деятельность учреждений здравоохранения в России осуществляется вне свободного экономического (гражданского) оборота, чтобы хоть как-то относиться к созданию ВВП.

У нас предоставлением государства потребителям является деятельность принадлежащих ему учреждений здравоохранения, а даже не продукт этой деятельности (медицинские услуги): Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений (п.1 ст.41 Конституции РФ). Интересно, та же медицинская помощь, оказываемая в частных медицинских организациях за счет средств того же ОМС, является чем-то не конституционным? Или это не вполне медицинская помощь? Или — не вполне за государственный счет?

«Платные» услуги учреждений здравоохранения не участвуют в создании ВВП, поскольку, напротив, изымают из оборота те средства, которые иначе пошли бы на создание ВВП.

В создании ВВП участвует только частная медицина. Не потому что она у нас белая и пушистая, а потому что лишь она в свободном экономическом обороте реализует продукт собственного производства (медицинские услуги).

Это первая часть откровенных заблуждений авторов рассматриваемой публикации — в отождествлении учреждений здравоохранения с субъектами медицинской деятельности за рубежом.

У нас медицина в учреждениях здравоохранения — это процесс, трамвай на ходу. Кто из потребителей вскочил на подножку переполненного вагона, тот имеет шанс пробраться внутрь. А уж получит что или не получит — это воля случая. Лотерея. Остальным же и поиграть в эту лотерею не светит. Если не пытаться преодолевать врачебный кордон и не расталкивать локтями себе подобных.

Как-то не получается у нас «коллективно потребляемый товар, солидарно оплаченный всем обществом». Платят все. Многие — не по одному разу: к налогам добавляются «платные» услуги в учреждениях здравоохранения, услуги частной медицины… А вот потребить себе на пользу — это уж кому как удастся. И проблема для потребителя — в этом. Не в платежах, к которым его так или иначе понуждает государство. А в том, что по этим немалым платежам он не получает и не может получить их эквивалента.

«Отсюда отсутствие товарно-рыночных отношений…».

Наши учреждения здравоохранения за неимением аналогов в мире не доступны сравнению не то, что с зарубежными клиниками — с отечественными частными медицинскими организациями.

Какие тут товарно-рыночные отношения, если валидатор государственной казны — лишь для учреждений здравоохранения, а частные клиники лезут со своей программой эквивалентности в чужой валидатор и не проходят опознавания «свой-чужой» действующей программой?

Вторая часть заблуждений — это отождествление здравоохранения и медицины.

Это — сугубо отечественное изобретение по модели Семашко

Всюду медицина существует отдельно от здравоохранения — как самостоятельный социальный институт (а здравоохранение является институтом социального государства, публичным институтом).

И всюду институты общественного производства в сфере охраны здоровья (медицина, представленная разными профессиональными корпорациями) отделены от государства.

Здравоохранение — это платежная функция социального государства, которое конрактирует медицину, т.е. медицинское сообщество — это контрагент государства, представленного здравоохранением.

Наконец, третье заблуждение состоит в том, что солидарная оплата того, что является предоставлением гражданам со стороны учреждений здравоохранения, способно изменить положение во всей отрасли. Аргументом необходимости ТАКИХ перемен называется то, что доля личных (out-of-pocket) медицинских платежей россиян достигла уровня стран третьего мира – 40% национальных расходов на «бесплатное» здравоохранение. Это доля тех, кто хочет выжить вопреки заботе государства, навязываемой по принципу «бери, что дают».

Некорректно сравнивать затраты россиян на медицину помимо псевдогарантий государства, т.е. вторым-третьим бюджетом, с затратами американцев из личных карманов (лишь 11% расходов на «платную» американскую медицину). У американцев и страховая медицина вполне эффективна, и лишь безработные и иммигранты, неспособные оплачивать страховку, составляют эти 11%. Российское «сверх» — не американское «вместо».

Проблема не столько в соплатежах (в них — тоже, но — по минимуму психологического значения), сколько в эквивалентности оплаты медицинской помощи.

Вот об этом авторы публикации вопрос не ставят — только о переходе с расчетов величины стоимости медицинских услуг ниже себестоимости на величину себестоимость плюс добавленная стоимость.

Если учреждения здравоохранения, получая поступления и не производя услуги в рыночном, экономическом значении товара, могут довольствоваться отвлеченными цифрами, то ОМС — это финансовый механизм отнюдь не для бюджетного процесса государства, а для гражданского оборота в обществе.

И потому частные медицинские организации настолько же вправе участвовать в программах ОМС, насколько и учреждения здравоохранения.

И нерыночный расчет стоимости объекта оплаты по ОМС означает не находящее законных оснований поражение частных медицинских организаций в правах.

Из этого вытекает только одно: все поставщики медицинских услуг должны быть равноудаленными от государственной казны в качестве источника оплаты этих услуг.

А это означает, в свою очередь, что в этом случае учреждения здравоохранения не имеют право на существование.

Они ПРИНАДЛЕЖАТ государству (находясь в государственной казне), чтобы отстоять от него не ближе, чем частные медицинские организации.

Они получают содержание от государства из казны по своей ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, независимо от того, в каком механизме, бюджетном или «внебюджетном» (из фондов ОМС).

И в таких условиях — только и рассуждать о труде врачей, тем более в сравнении с тем, как за рубежом!

Потому как у нас труд — это товар, обращающийся в трудовых отношениях. Причем в учреждениях здравоохранения (где врачи — бюджетники) — это одно, а в частной медицине — это другое. А, на секундочку, за рубежом — это третье. Поскольку, например, в англо-американской системе права врач — субъект экономических отношений, а потому его труд — товар, обращающийся в гражданском обороте.

Так что же из этого имеют в виду авторы, рассуждая про труд врачей?

Отсюда главное, с чем можно согласиться — это отказ от советского взгляда на труд врача как «непроизводительный» (не создающий добавленной стоимости) и радикальная реформа политэкономической модели нашего здравоохранения.

В переводе: охрана здоровья образует отрасль экономики в социальной сфере, для приведения отрасли в соответствие с чем требуется переход к другой, соответствующей реалиям модели ее организации и финансирования.

При таком замахе выводы авторов публикации вызывают оторопь своей мелкотравчатостью.

Ну, право, единая система учета затрат и аудита лечебных учреждений для расчета фактической себестоимости их медицинских услуг; формирование тарифов ОМС и бюджета на медицинские услуги методом «фактическая себестоимость плюс наценка»; оплата вскладчину (государством, работодателями и населением — солидарно, т.е. не поровну, а посильно) общедоступных медицинских услуг на смену «государственным гарантиям бесплатной медицинской помощи».

Невольно напрашивается вопрос: а в чем здесь радикальность и, если радикальность, то — чего? Что такое жутко политэкономическое в этих предложениях, что касается передела модели Семашко?

Вот и возникает дилемма: какое окно для нас открывается — окно деструктивных или созидательных возможностей; окно технологий расчеловечивания людей или очеловечивания нелюдских технологий?

Ведь благими пожеланиями вымощена дорога в Ад.

И усугубить нынешний ад здравоохранения не просто, а очень просто. Достаточно новых бездумно-безумных заимствований из-за рубежа с рационализаторской адаптацией к священной корове модели Семашко.

И то, что казалось невозможным, окажется желаемым идеалом: будем выхаживать стограммовых выкидышей и убивать стариков, деревню и медицину для людей; лечить орфанных несчастных вместо того, чтобы двигать развитие способов генной инженерии по предотвращению подобных заболеваний, и т.д. Будем делать все во имя незыблемости нынешнего политического руля управления эффективностью калечащей медицины.

Либо — наоборот: диверсифицировать управленческие цели, задачи, пути, средства, функции и т.п. и алгоритмизировать технологии каждого из управленческих процессов. Но уже в формате другой модели, чтобы отделить мух здравоохранения от котлет охраны здоровья.

Что выберем?