Право-мед.ру

Право-мед.ру

Актуальные новости о здравоохранении, правовых аспектах и охране здоровья для профессионалов и интересующихся

Подписаться в TelegramВидеоконференция Право-мед.ру № 287 (08) от 25 марта 2025 года на которой обсуждался новый проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка применения клинических рекомендаций».

Рассмотренный вопрос

- Причины внесения изменений, влияние на деятельность медицинских организаций

Участники

- Панов Алексей Валентинович, главный редактор информационного портала Право-мед.ру, г. Омск, член АЮР

- Гаганов Дмитрий Борисович, юрисконсульт Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии г. Санкт-Петербург

- Печерей Иван Олегович, партнер экспертно-юридической группы "Medica Proof".

- Степанов Игорь Олегович, врач - невролог, юрист, председатель Ярославской областной общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом "Гефест", г. Ярославль, член АЮР

- Васильев Игорь Валерьевич, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения НГМУ, г. Новосибирск, член АЮР

Текстовая версия

А. Панов: Что с коллегами мы сегодня будем обсуждать? Новую версию порядка применения клинических рекомендаций на 8 видеоконференции текущего года и 287 с начала работы формата.

Вопрос применения порядка клинических рекомендаций мы уже обсуждали с Дмитрием Гагановым и Марией Галюковой в январе текущего года.

Но обсуждение было весьма специфическое с точки зрения использования проекта «Порядка» для доказывания отсутствия вины и признаков правомерности, которые повлекли возникновение морального вреда.

Наша тема, наше общение связаны с новым проектом порядка применения клинических рекомендаций.

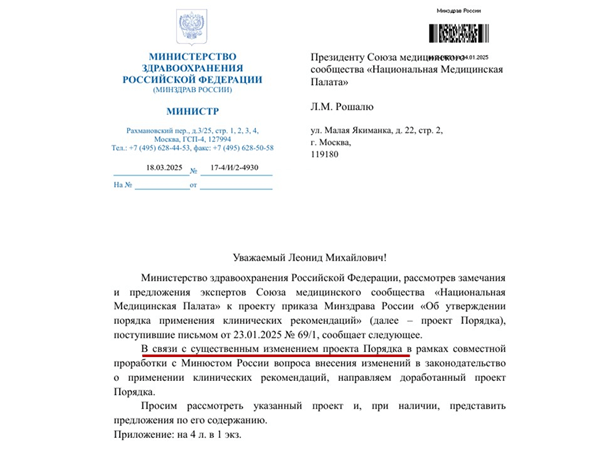

Перед вами письмо из Минздрава на имя Леонида Рошаля, где говорится о существенных изменениях порядка и предложении обсудить.

Перед вами этот проект, также ссылка идет на часть 9 статьи 37 323федерального закона.

Я посчитал необходимым не полностью выкладывать новый порядок, его можно найти в интернете, а некие изменения.

Нашел следующие изменения, это уточнение форм собственности для ясности.

Изменения в порядке оказания медицинской помощи. Подчеркивается важность маршрутизации пациентов для эффективного управления ресурсами.

Уточняется терминология для более четкого понимания.

Появляется необходимость созыва консилиумов и роль «коллективного разума» для принятия решения.

Есть изменения в отношении применения лекарственных средств, которые стали прекращенными.

Формирование в части программы и стандартов, в общем-то, на текущий год актуализируются клинические рекомендации в рамках программы госгарантий, которые действуют.

И подчеркивается роль рекомендации формирования критериев оценки качества медицинской помощи.

Еще раз обращаю внимание, что у нас в порядке отсылка идет на часть 9 статьи 37, где говорится о порядке разработки клинических рекомендаций.

А вот в части 16 37 статьи 323 федерального закона говорится о праве федерального органа Минздрава России давать разъяснения.

Так вот, моя позиция в том, что порядок это не есть разъяснение, и Минздрав, мне представляется, пока что выходит за рамки своей компетенции.

Тот вопрос, который вынес на обсуждение коллег.

Первым слово Ивану Печерею.

Насколько знаю, он активно в этом направлении работал в своем телеграмм Иван Олегович, пожалуйста.

И. Печерей:

Добрый день, уважаемые коллеги. Сразу же маленькую ремарку к словам Алексея Валентиновича по поводу того, какие полномочия имеет Минздрав в данном вопросе. Я солидарен с мнением, что разъяснение по применению клинических рекомендаций не коррелирует с полномочиями о принятии порядка применения клинических рекомендаций. Здесь, наверное, действительно так и есть.

Другое дело, что тщательный анализ полномочий Министерства здравоохранения, исходя из правообразующего документа, который как бы есть, лично мне позволяет сделать вывод о том, что данные полномочия у Минздрава все-таки скорее всего есть. Но другое дело, что на рабочей группе, когда этот вопрос обсуждался, ставился вопрос действительно о том, что Минздрав необходимо наделить конкретными полномочиями по данному вопросу путем внесения изменений в законодательство, в том числе в 323-ФЗ.

Такая проблема озвучилась на рабочей группе, поэтому здесь, наверное, будем ждать этих изменений. Поэтому в настоящий момент действительно необходимость этих изменений была, по крайней мере, озвучена.

Что касается самого порядка, здесь бы мне хотелось сказать, что когда мы в принципе говорим о применении клинических рекомендаций, мы должны оценивать два аспекта. Первый аспект заключается в том, что клинические рекомендации применяются именно для того, для чего они созданы, как алгоритмы лечения конкретных пациентов медицинскими работниками по определенным нозологиям. Это первый момент.

Но второй момент, и момент немаловажный, заключается в том, что клинические рекомендации должны применяться в том числе при оценке правильности или неправильности оказания медицинской помощи, характера медицинской помощи. Это два основных компонента.

Поэтому, когда мы рассматриваем Порядок применения клинических рекомендаций, который соответственно утверждает Минздрав, здесь речь идет в первую очередь о первом компоненте, о разъяснении врачам по применению клинических рекомендаций в части лечения пациентов.

Это вполне здравая, абсолютно верная, правильная модель, то есть это необходимо делать. Действительно, порядок он учитывает именно этот аспект, и про него в нем говорится в каждом его пункте, но не говорится ни слова о том, а как будут применены клинические рекомендации при оценке характера медицинской помощи.

И вот здесь, когда было совещание Комитета по здравоохранению на партии «Единая Россия», совещание было в ноябре, на котором я присутствовал, я поднял там вопрос именно о том, что необходимо разъяснение, в первую очередь для экспертов различного уровня, экспертов качества медицинской помощи и судебно-медицинских экспертов по применению клинических рекомендаций.

И сейчас я наблюдаю, что в данном порядке таких разъяснений нет. Их нет нигде больше. Поэтому в этом я вижу основную ключевую проблему, которая должна каким-то образом решиться.

И поэтому, отвечая на второй вопрос, какие изменения в деятельности медицинских организаций будут, но честно говоря, я не могу сказать, какие изменения будут в деятельности медицинских организаций, но я не вижу изменений в другом более важном моменте, а именно в правоприменении. Вот правоприменительная практика, скорее всего, на мой взгляд, останется без каких-либо изменений, даже если этот порядок в конце концов будет принят.

Поэтому здесь, мне кажется, действительно сейчас важнейшим моментом является дача разъяснений или включение в порядок положений, направленных на разъяснения для судебно-медицинских экспертов и экспертов качества медицинской помощи. Пока говорить о том, что какие-то изменения здесь будут, достаточно сложно.

Единственное, на что обращать внимание, это то, что ведется работа. Работа Министерства здравоохранения ведется, изменения вносятся. И, наверное, это не окончательная редакция проекта приказа. Я думаю, мы увидим еще ряд других различных изменений. Благодарю за внимание, коллеги.

А. Панов: Спасибо, Иван. Что скажет академическая наука? Игорь, ваше мнение.

И. Васильев: Значит, что можно сказать? Ну, я соглашусь с мнением Ивана Печерея , действительно, поскольку данный порядок урегулирует деятельность не только подведомственных учреждений Министерства здравоохранения, но и частных учреждений, поэтому в данном случае, на мой взгляд, данное полномочие должно быть у Минздрава на основании закона, либо в законе прямая отсылка должна быть, имеется в виду в законе 323-ФЗ.

То, что касается иных положений порядка, значит, мне понравилось, что там сохранилась некая диспозитивность, то есть в принципе врач может обосновать изменения в тактике поведения, отступление от порядков, выбор иного варианта поведения.

Есть некие непонятности, допустим, мне достаточно сложно понять, как провести консилиум, как-то он дистанционный, по-моему, называется, и каким образом применять решение этого консилиума. Ну, по всей видимости, решение все равно будет приниматься лечащим врачом.

То, что данный порядок в обязательном случае будет использоваться при оценке качества медицинской помощи, судебно-медицинских экспертиз, это скорее всего будет, но я думаю, что вот здесь скорее не соглашусь с Иваном , на мой взгляд, излишняя детализация и определение применения этого порядка при проведении экспертиз не нужна, потому что, ну, мне так кажется, я могу быть не прав.

Но а в целом, ну, я не думаю, что у нас сильно изменится с применением этого порядка деятельность в медицинских учреждениях организации РФ. Спасибо.

А. Панов: Послушаем Дмитрия Гаганова.

Д. Гаганов: Благодарю за предоставленную возможность. Вопрос поставлен в причине внесения изменений влияния на деятельность медицинских организаций. Во-первых, хочу сказать, что, конечно же, у нас идет процесс. Были письма от конца 2024 года, где Минздрав высказывал свою позицию. Это от октября 24 года, значит, по поводу перечня заболеваний о том, что они не являются ни нормативными, ни правовыми актами, не могут содержать нормативных предписаний.

Правовой статус клинических рекомендаций — письмо от 28 ноября. Ну и, наконец-то, мы увидели этот порядок применения клинических рекомендаций.

Сразу же скажу, что у меня двойственное впечатление, объясню почему. Сам порядок применения клинической рекомендации вообще внутри клинической рекомендации находится. Это раз.

Второе. Как их применять? Это должно быть реализовано на уровне медорганизации. О чем Алексей Валентинович говорит, по-моему, уже 4 года. И я тоже. Мы дуэтом говорим о том, что система внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи предполагает изучение и внедрение клинической рекомендации на уровне субъекта вот этой системы контроля качества и безопасности в виде СОПов — стандартных операционных процедур и алгоритмов лечения.

Тут появляется порядок. Очень интересно, но можно ли говорить о логическом противоречии, не знаю. Это, наверное, такой вопрос, требующий отдельного исследования.

Но, если приглядеться так несколько цинично, ну, во-первых, можно определить, что здесь дается некоторая carte blanche в случае, когда нет денег, медикаментов и оборудования. Алексей Валентинович не зря заострил внимание на маршрутизации, то есть направление в другую медицинскую организацию.

Из этого порядка мы впрямую видим, если он будет принят, что субъект применения КР будет иметь право принимать решение о направлении в другую медицинскую организацию. Даже если формально в той медицинской организации, куда поступил пациент, был вообще персонально сдан этот модуль по клиническим рекомендациям. Все знают, как их применять. Формально лицензионные требования соблюдены, но здесь получается, конечно, благо пациента — это высшее благо — право направить в другую организацию.

Второе. Дается тоже некоторое послабление, видимо, это исходя из такого общего уровня владения клиническими рекомендациями по всей стране, о том, что возможен телемедицинский консилиум, и участник этого консилиума, возможно, что это какая-то серьезная очень больница, серьезная медицинская организация с научным фундаментом, либо научно-исследовательский институт, где точно знают все клинические рекомендации, относящиеся к данному случаю, и их участие вот в этом смешанном телемедицинской составляющей консилиуме оно легализует момент применения клинической рекомендации, как мне представляется.

Ну и что еще? Что еще хотелось бы сказать? По поводу того, что лечащий врач при осуществлении медицинского обследования может использовать сведения из различных клинических рекомендаций. Иван Олегович в телеграм-канале очень хорошо, что обратил на это внимание. Ну, я взял и распечатал КР, анафилактический шок, посмотрел. Там есть раздел по, если можно так сказать, по целевым группам. Это называется приложение методология разработки клинических рекомендаций.

Там пишется «целевая аудитория» и перечисляются вот по анафилактическому шоку: врач-акушер, врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, то есть кто может быть субъектом применения клинической рекомендации.

Ну и, конечно же, тот вопрос, который мои уважаемые коллеги подняли с разных сторон, я тоже свою скромную лепту внесу. Как мне представляется, если этот порядок будет применен, то мы можем говорить о формулировке таких дополнительных вопросов, которые ставятся на разрешение судебно-медицинской экспертизы.

Во-первых, правильно ли я определил тактику медицинского обследования и лечения лечащий врач пункт 7. Было ли учтено основное заболевание, потому что ну если сказать так с высоты птичьего полета, то как правило задается вопрос общего характера там на основе или не на основе, но там соответствует ли проведенное лечение клиническим рекомендациям. Если будет принят этот порядок применения клинических рекомендаций, но из него очень хорошие вопросы.

И как мне представляется, эти вопросы вообще позволяют в какой-то мере закрыть вопрос именно о судебно-медицинской оценке вообще проведенных мероприятий медицинских. То есть будет некая совокупность вопросов, которая позволит во время реализации судебно-медицинской экспертизы, то есть этого научного исследования в рамках экспертизы, ответить вопрос, оказывалась ли помощь на основе клинических рекомендаций, то есть насколько она соответствовала.

Вот мне кажется, это одна из таких подспудных целей вообще принятия этого порядка, то есть здесь Иван Олегович абсолютно прав, то есть буквально взять этот порядок можно, ну, я думаю, пять-шесть вопросов сформулировать. Ну, потом свести их к четырем, а может быть, даже и к двум. Вот. Иван Олегович даже улыбается на эту тему.

И эти вопросы в полноте своей будут неким аналогом тех вопросов, которые Бастрыкин в письме рассылал своим «ятрогенным следователям». Ставлю в кавычках. Вообще, перестаньте по двести вопросов задавать. Вот, задавайте, значит, коротко и ясно.

Некая оптимизация системы применения клинических рекомендаций будет в связи с этим порядком, и, скорее всего, этот порядок будет принят в этой редакции. Возможно, какие-то еще правки. Ну и важность. Это конечно распространение на частную систему здравоохранения потому что ну там совершенно конечно особая ситуация.

Вот что я хотел бы сказать на эту тему. Благодарю за внимание.

А. Панов: Продолжаю. Коллеги, какая причина внесения изменений? Мы знаем, что первая версия порядка пошла в медицинскую общественность и была определенная реакция. В том числе, на мой взгляд, положительная. В предыдущей версии было 17 пунктов, в нынешней осталось 13, то есть на 4 порядок усох, что радует.

Но основная причина, мне представляется внесения изменений, это разница между желаемым и реальным. Мы с вами знаем, что с 1 января клинические рекомендации торжественным маршем должны проходить через все здравоохранение, но поскольку содержание здравоохранения упирается в дефицит, то не везде торжественный марш возможен.

Есть только возможности передвижения мелкими группами. Поэтому возникает ситуация, когда не все медицинские организации могут выполнить КР. Поэтому и вносится дополнение, если ты не жизнеспособен по клинической рекомендации, переправляй пациента в то учреждение здравоохранения, которое оснащено на уровне возможности выполнения клинических рекомендаций.

В результате, мне представляется, будет ситуация: малооснащенные отдаленные от центра учреждения здравоохранения будут стремиться перенаправить пациентов в флагманы региона, республики, где скорее всего будет накапливаться это количество пациентов, и не всех смогут обработать на основе клинических рекомендаций.

Видимо, придется эти медицинские организации расширять. С коллегами не согласен в плане того, что это, по-моему, говорил Дмитрий Гаганов , что это последняя версия. Мне представляется, что это не последняя версия, еще будет идти обсуждение и после того, когда она будет принята, все равно потом еще будут носиться изменения.

Коллеги, спасибо за внимание, с вами прощаюсь. Всего доброго! В марте 2025 года. До следующей встречи! А сейчас послушаем Игоря Степанова.

И. Степанов: На счёт причин появления новой версии можно сказать, что это связано с оформлением правового статуса клинических рекомендаций. Действительно, рекомендация не является инструкцией по лечению, которую можно взять и начать лечить. Это, скорее, набор возможностей, а выбор из представленных средств диагностики и лечения остаётся за лечащим врачом. Ещё раз подчёркнута роль именно лечащего врача.

При применении клинической рекомендации лечащий врач, осуществляющий функции по организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения, самостоятельно выбирает тактику медицинского обследования и лечения заболевания в зависимости от особенностей заболевания или состояния пациента. Это положение согласуется с 323-м Федеральным законом и практически защищает врача от претензий по поводу выбора им метода лечения и обследования.

Ведь если в клинических рекомендациях перечислены возможные препараты, например, средства, направленные на нейропротекцию и улучшение восстановления неврологических функций при ишемическом инсульте, нельзя предъявить претензию, что лечащий врач не назначил их все сразу. Но есть и вопросы.

Пункт 12 указывает, что клинические рекомендации не выступают предметом Федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности, определённого в части 2 статьи 87 Федерального закона №323.

Но ведь клинические рекомендации применяются не только медицинскими организациями государственной муниципальной системы, но и частной системой здравоохранения. Получается, что вне системы ОМС остаётся только внутренняя система контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Хотя на основе положений клинических рекомендаций формируются критерии оценки качества медицинской помощи. Также прописано, что на основе клинических рекомендаций разрабатывается стандарт медицинской помощи. Хотелось бы разъяснение роли стандарта медицинской помощи. В системе контроля качества оказания медицинской помощи страховыми медицинскими организациями сейчас используются клинические рекомендации.

Тарифы ОМС, хотя и ориентируются на стандарты, но не определяют безусловное покрытие реальных затрат на выполнение стандарта, тем более что лечебную и диагностическую тактику определяет лечащий врач. Спасибо.