Право-мед.ру

Право-мед.ру

Актуальные новости о здравоохранении, правовых аспектах и охране здоровья для профессионалов и интересующихся

Подписаться в TelegramВидеоконференция Право-мед.ру № 105 (25) от 11 октября 2018 года на которой обсуждался проект приказа МЗ РФ «Об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

Тема: «Новые требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности – расширенные основания для привлечения к административной ответственности по ст. 14.1, 19.20 КоАП РФ? »

Рассмотренные вопросы

- Причины изменения правового регулирования внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности?

- Обоснованность детальной регламентации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности?

- ВВлияние новых требований на интересы пациентов, медицинских работников, медицинских организаций?

Список участников:

- Панов Алексей Валентинович, главный редактор информационного портала Право-мед.ру, г. Омск , член АЮР

- Печерей Иван Олегович, партнер юридической группы "Ремез, Печерей и партнеры", г. Москва

- Гаганов Дмитрий Борисович, юрист в сферы медицины, г. Санкт-Петербург

- Карпенко Андрей Александрович, руководитель Московского филиала "Центра медицинского права"

Панов А.В.: Информационный портал Право-мед.ру продолжает видеоконференции октября 2018 года. Представляю наших участников. Начнем с северной столицы. Дмитрий Гаганов, юрист в сфере медицинской юриспруденции. Дмитрий, добрый день!

Гаганов Д.: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, глубокоуважаемые коллеги. Здравствуйте, глубокоуважаемые слушатели нашей видеоконференции.

Панов А.В.: Два других участника из Москвы. Ивана Печерей, партнер юридической группы "Ремез, Печерей и партнеры". Иван, приветствую Вас.

Печерей И.: Добрый день, уважаемые коллеги и уважаемые слушатели.

Панов А.В.: Второй участник из Москвы, руководитель Московского филиала Центра медицинского права Андрей Карпенко. Андрей, рад вас видеть в рамках видео формата видеоконференции.

Карпенко А.: Здравствуйте, дорогие коллеги! Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели!

Панов А.В.: Уважаемые зрители и слушатели переходим к теме видеоконференции. Традиционно я начинаю. У нас 105 видеоконференция с начало работы этого сервиса и 25 с текущего 2018 года.

Рассмотрим сегодня новые требования к организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, которые размещены в качестве нормативно-правового акта и насколько они повлияют на возможность привлечения медицинских организаций к административной ответственности по статьям КоАП России, которые указаны в слайде.

Они перед вашими глазами.

Традиционно от меня вступление. Начнем. Коллеги не столько для вас, сколько для наших слушателей напомню некоторые правовые нормы.

Статья 90 323 Федерального закона Мы с вами знаем, что внутренний контроль качества безопасности медицинской деятельности проводится в том порядке, который установили учредители руководители данных органов организаций.

И под данный порядок Росздравнадзор издал свои методические рекомендации: как контролировать внутри медицинской организации в рамках стационара (обратите внимание - выделено красным).

и поликлиники. Но все течет, все меняется. В этом текущем году были предложения по внесению изменений в 323 Федеральный закон в части вопросов клинических рекомендаций. Мы с вами эту тему обсуждали.

И предлагается в рамках этого законопроекта статью 90 323 Федерального закона изложить в части того, что внутренний контроль будет осуществляться в рамках тех требований, которые установил уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Им, как вы знаете, является Минздрав России.

Предполагается вступление в силу этого проекта федерального закона с момента его опубликования.

Соответственно под эту правовую норму на федеральном портале проектов нормативных правовых актов были размещены данные требования в полном объеме.

Коллеги, вы с ними знакомились, я полагаю, как модератор просто привлечь ваше внимание к некоторым составляющим данного документа, проекта требований.

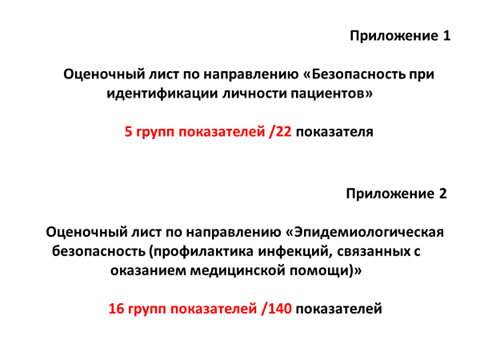

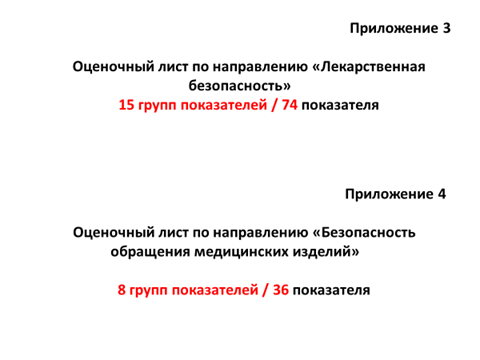

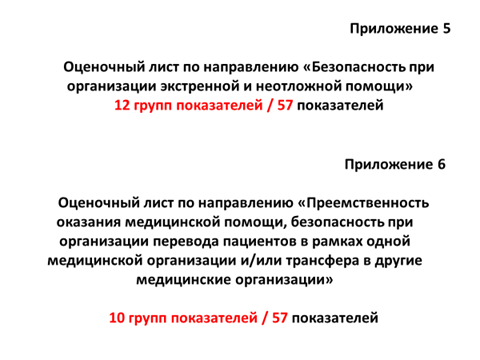

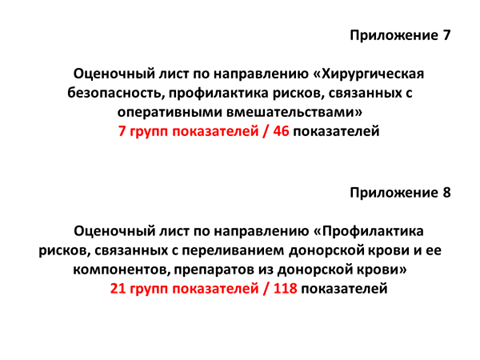

Прежде всего, мне бросились в глаза оценочные листы - фишка 2018 года.

По тем направлениям, которые изложены в этих приложениях к этим требованиям.

Я их все озвучивать не буду.

Но я сегодня, наверное, часа два потратил, вычисляя сколько показателей в каждом приложении входит и сколько групп показателей.

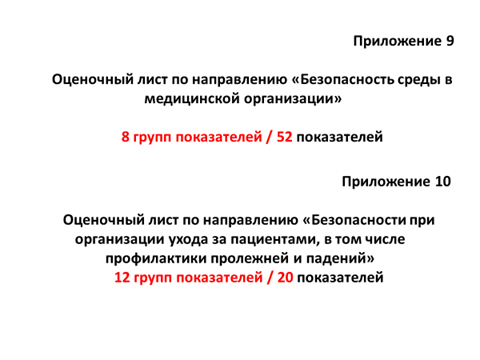

Я не буду их называть, время тратить. Этих приложений целых 10.

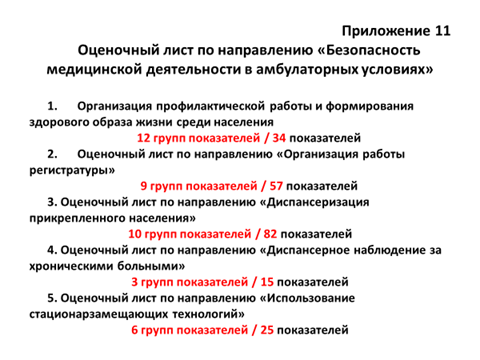

И отдельно еще идет приложение одиннадцатое — это оценочные листы, связанные с внутренним контролем. Но с точки зрения безопасности медицинской деятельности амбулаторных условий здесь целых пять. Я их назову под приложением.

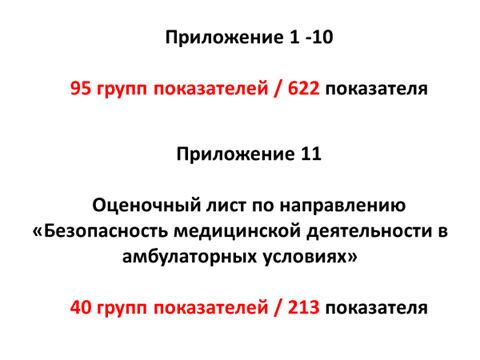

А вот итоговая цифра: если взять приложение 1-10 с оценочными листами (я там насчитал 95 групп показателей) - 622 показателя! Может быть ошибаюсь, потому что это тягомотина была, считать все это делать. В приложении 11 там, где безопасность медицинской деятельности в амбулаторных условиях 40 групп показателей, либо 213 показателей. Есть там достаточно экзотические, требующие документов медицинской организации.

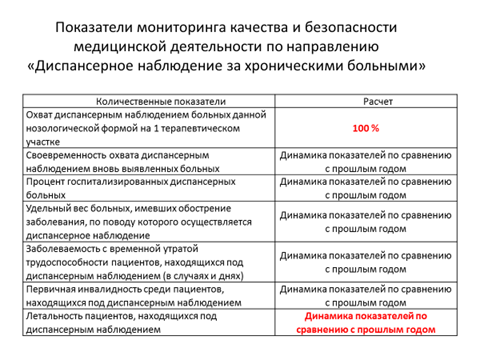

И еще маленький такой нюанс: есть не только оценочные листы, но и показатели мониторинга качества, в частности, по оказанию медицинской помощи в амбулаторных условиях. Это вот показатели по диспансерному наблюдению за хроническими больными.

Обратите внимание - выделено красным: охват больных диспансерным наблюдением по нозологической форме: 100% .И внизу количественный показатель - это летальность пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Динамика показателей по сравнению с прошлым годом. Я понимаю так: что если в этом году на терапевтическом участке было 6 смертей пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, то в следующем году их должно остаться столько же, либо должно быть хотя бы на единичку меньше. Это вот такие количественные показатели данного мониторинга.

Итак, переходим к обсуждению вопросов, которые я вынес на конференцию.

Было замечательно: внутренний контроль осуществляется в том порядке, который установлен органами учредителями медицинских организаций. Почему вдруг понадобилось такое детальное регламентирование? Какие причины изменения правового регулирования внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности?

Начать обсуждение я предлагаю Дмитрию Гаганову. Дмитрий, ваши доводы.

Гаганов Д.: Первый довод- это рекомендации сменились требованиями. Что это означает? Означает, что система стала более жёсткой. Статья 90, на которую вы ссылались, она не содержит обязательных формальных требований со стороны доказательства, со стороны законодателя об утверждении данных требований. Были рекомендации, при этом в статье 90 мы прослеживаем формальное равенство и органов в области контроля и надзора, и органов в области охраны здоровья и самих организаций. Сейчас такого равенства не будет, потому что получается, что есть требования со стороны органа исполнительной власти, которые направлены на медицинскую организацию. То есть одна из причин — это ужесточение требований. На чём это основывается? Я предполагаю, что была проанализирована очень серьезно административно-деликтная практика и очень часто специалисты, которые защищали интересы юридических лиц по привлечению к административной ответственности, как раз выходили через индивидуальные особенности этого локального нормативного акта. Из чего следует, что органы исполнительной власти и контрольно-надзорные органы озаботились об унификации. Унификация данная направлена на содержание локально нормативного акта внутренним контролем. Ну и одна из причин, которые я вижу, вы на неё прямо указываете в названии нашей конференции — это усиление ответственности. В какой -то части будет легче доказывать административно-деликтное вину юридического лица, медицинской организации в данном случае. По сколько уже не рекомендации, а требования и мы, открыв КоАП прочитав определение вины приходим к выводу что там один из элементов это “имел возможность, но не сделал”, то мы делаем вывод что привлекать к ответственности по 14.1 КоАП РФ будет легче в данном случае. То есть, подытоживая — это унификация и более жесткая система со стороны значит органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов. Спасибо.

Панов А.В.: Спасибо. Иван, ваши мысли.

Печерей И.: Есть мысль вероятностная, есть мысль основополагающая. Начну с основополагающей мысли. Дело в том, что я недостаточно детально проанализировал проект, но могу предположить из того, что я увидел, что здесь наверно основной причиной является подвязках к новым требованиям Росздравнадзора - проверка по чек-листам так называемая. То есть соответственно чек-листы, как мне кажется, дублируют соответствие требованиям внутреннего контроля, показателям, которые вы озвучивали. Основная причина унификация системы. То есть, соответственно, есть контроль по чек-листам, а есть, соответственно, обязанность медицинской организации этим чек-листам соответствовать. В этом есть и позитивная тенденция, но, конечно, проблем у медицинской организации будет больше, потому что станет легче привлекать медицинскую организацию к ответственности. А вот тут я уже вижу вероятностную величину. Как мы знаем у нас в свое время Государственная Дума отклонила во втором чтении законопроект о привлечении медицинских работников и медицинских организаций к административной ответственности за нарушения стандартов медицинской помощи, порядка медицинской помощи. Ну может быть это такая маленькая месть. Вероятной причиной я бы это назвал. Такое мое мнение.

Панов А.В.: Классно! Совместное обсуждение дает интересные мысли. Андрей, а Вам что-нибудь осталось дать в обоснование?

Карпенко А.: Конечно осталось. Я отчасти с Иваном соглашусь. Мне тоже, кажется, что здесь доминируешь статистика, желание привести все к единому знаменателю. А приведя к единому знаменателю можно, как минимум, сравнить деятельность медицинских организаций. Потому что раньше у каждой были свои критерии и приходилось сравнивать килограмм с километром. Сейчас: а) прекрасная возможность обработки результатов. Нам же нужно показать, что у нас рождаемость растет, смертность снижается. Б) — это возможность понимать какие медицинские организации процветают с точки зрения государства, какие медицинские организации подлежат коррекции, так скажем, либо закрытию, либо изменению профиля. С точки зрения государства - это прекрасный механизм регулирования медицинской деятельности. И уже на третьем месте, я считаю, возможность привлечения к административной ответственности. Потому что проделать такую гигантскую работу просто ради того, чтобы взять за жабры какую-то среднестатистическую медицинскую организацию это коллеги, на мой взгляд, чересчур. Потому что законопроект носит совершенно фундаментальный характер. У меня всё.

Панов А.В.: Благодарю Андрей. Я выскажу свою позицию, которая не прозвучала. Мне кажется, несколько иная стезя изменения правового регулирования. Когда был введён 323 Федеральный закон положение 291 о лицензировании медицинской деятельности, государство сказало: вот есть лицензионное требование, обеспечьте надлежащее качество и безопасность медицинской деятельности. Медицинских организаций кивнули и нифига делать не стали. Данные статистики Росздравнадзора показали, что имеются угрозы причинения вреда жизни здоровью граждан, а то и летальные исходы. Чтобы это нивелировать, снизить, вообще исключить потребовалось не диспозитивность выполнения этой нормы в рамках усмотрения руководителя медицинской организации, органа учредителя, а жесткого регулирования. На мой взгляд, изменения правового регулирования связано с неблагоприятными исходами. Поэтому государство решило гайки закручивать. Ну и, конечно, с остальными предположениями коллеги я абсолютно согласен.

От первого вопроса переходим ко второму.

Как я уже говорил - куча показателей, связанных с внутренним контролем качества и безопасности медицинской деятельности. Коллеги, насколько вы полагаете обоснованной такую детальную регламентацию внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности? Раньше вообще ничего не было. Нет, заблуждаюсь у нас всё-таки проверялась работа врачебных комиссий, наличие протоколов, заседаний, периодичность заседаний, а вот сейчас такая детальная регламентация внутреннего контроля. Насколько она обоснована? И начнем с Ивана Печерея. Иван, Ваши доводы.

Печерей И.: Я не могу согласиться с обоснованностью данной регламентации. Достаточно огромное число показателей, которые выполнить практически невозможно, достаточно сложно. Поэтому давление, которое будет оказано на медицинскую организацию, как всегда, приведет не к тому, за что боролись в работе медицинских организаций в целом, а вот привлечь к административной ответственности лишний раз это вполне возможно. На сам процесс оказания медицинской помощи и результат соответственно, я думаю, всё это не повлияет. А если повлияет, то повлияет незначительно.

Панов А.В.: Иван, третий вопрос нашего обсуждения. Мы пока не идем в этом направлении.

Печерей И.: Хорошо. Всё. Не думаю, что наличие такого большого числа разнообразных статей является обоснованным. Кроме причин, по которым это делалось, иных каких-то обоснований я не нашёл.

Панов А.В.: Итак, Иван усомнился в обоснованности проекта нормативно-правового акта. Есть ли такая крамола в мыслях у Дмитрия?

Гаганов Д.: Обоснованность я вижу в другом. Вы в самую точку попали по поводу лицензионных требований. Они сочетались с рекомендациями. По большому счёту как хочешь, так и делай. Если там к тебе пришла проверка по жалобе, или плановая, то покажи, что у тебя всё в порядке с этим. Была неурегулированность многих вопросов организации проведения внутреннего контроля, но в соответствии с этим на основании этого, сложилась определенная система и последние года, последние несколько лет, туда стала входить система менеджмента качества медицинских услуг, которая пришла из запада, в том числе через посредство консалтинговых фирм. Более того, Росздравнадзор, ну скажем так не напрямую, а через аффилированных представителей, либо через неких своих специалистов, начал проводить семинар, по-моему, некоторые семинары даже и в ноябре будут, где просто рассказывается наименование системы менеджмента качества медицинских услуг, наименования этими английскими буквами. Рассказывается вообще кто держатель этой системы менеджмента качества и говорится радостно, что вы у себя ее внедрите, с нашей помощью, и тогда проверки вам будут нипочем. Вот по моему ощущению, так сказать опять же это моё предположение, исходя вообще из того, что право и политика неразрывно между собой связаны, это видно с этими консалтинговыми фирмами. Мы не знаем кто именно разрабатывал эти требования. Но если будет уже одна унифицированная система, то системы менеджмента качества они, так сказать, отпадут за ненадобностью. Налоговая у себя провела чистку, потому что у них эти международные фирмы по управленческому консалтингу правили бал, вплоть до того, что должно быть в налоговом кодексе. Я думаю, сейчас настало время Минздрава и Росздравнадзора. Вот обоснованность, которую я вижу. Потому что, когда я смотрел семинары, проводимые с участием специалистов Росздравнадзора, у меня просто волосы встали дыбом на голове. Система менеджмента качества медицины у нас странные, давайте внедряйте.

Панов А.В.: Андрей, а теперь обоснована или не обоснована такая детальная регламентация. Мы немножко ушли в политику, а теперь, по существу.

Карпенко А.: Маленькая Ремарка. Слушая Дмитрия, вспомнил чудеснейшую история о том, как компания “Ernst & Young” утверждала, что положение 51 статьи Конституции, которые позволяют любому не свидетельствовать против самого себя, распространяется и на юридических лиц тоже. Как раз в рамках какого-то шикарного судебного разбирательства. Это к вопросу о консалтинговых компаниях.

Что касается обоснованности, мне кажется, что здесь можно с двух сторон посмотреть: для крупных сетевых медицинских организаций, наверное, такое количество пунктов, которое они должны контролировать, контрольных точек, может быть даже и хорошо. Но только для крупных, потому что у них есть для этого ресурсы, для того чтобы все это контролировать. Я не исключаю что это даже приведет к повышение качества. Потому что ну по аналогии, наверно самая близкая аналогия, это Макдональдс. Потому что нам с вами всем нравится. В любой точке планеты заходим в Макдональдс - получаем практически идентичные продукты. Гамбургер имеет один и тот же, черт побери, вкус. Это хорошо или плохо? Скорее хорошо. Если в медицинской организации будут точно также поддерживать качество своей работы на одном уровне в независимости от места нахождения элемента сети - будет прекрасно. Хотя сомневаюсь сильно. Для небольших медицинских организаций это, конечно, катастрофа. Потому что они просто не оперируют таким количеством критериев чтобы это контролировать. Здесь безусловно избыточное совершенно регулирование. Вот как мы знаем зарегулировать насмерть можно всё что угодно. Коллеги.

Панов А.В.: “Зарегулировать насмерть”, Андрей у меня такая же позиция. Пожелание благое - улучшить качество и безопасность медицинской деятельности. Ну кто против? Мы же никто не против. Но 622 параметра и 213 параметров?! Они должны быть брошены как семена на плодородной почту культуры качества безопасности. Она у нас в зачаточном состоянии. Дайте нам хотя бы сначала 10-15 параметров, а потом уже постепенно увеличивайте. Я полагаю, что благие намерения по такому количеству параметров являются необоснованными, потому что культура не сформировалась, невозможно сразу по всем этим параметрам контролировать деятельность медицинской организации. Хотя может быть в сетевых клиника в больших что-то подобное и будет. Считаю данный подход необоснованным. Нужно постепенное вхождение в культуру качества и безопасности медицинской деятельности. Сверху приказом сказать, что контролируйте по таким-то параметрам и станет вам счастье - невозможно. Андрей кратко.

Карпенко А.: Коллеги, у меня возникла мысль в процессе обсуждения, а может, быть как раз это направлено на выдавливание с рынка небольших медицинских организаций. Потому что здесь явный перекос в сторону крупных. Крупные, они переварят прекрасно, а вот мелкие, они загнуться. Как в истории с пластической хирургией. И таким образом государство просто избавляется от избыточного количества клиник.

Панов А.В.: Андрей, ремарку прекращаю. Переходим к третьему вопросу, по которому именно вам предоставляется право выступить первым.

Правовое регулирование, как всегда, я говорил, вы, коллеги, об этом неоднократно высказывались, не ради правового урегулирования, а ради тех общественных интересов, общественного блага на которые оно направлено. Давайте с вами экспертно обсудим - как же это повлияет на интересы пациентов, медицинских работников и медицинских организаций?

Андрей, Вам первому предоставляется слово, поэтому начинайте.

Карпенко А.: Коллеги, моё мнение крайне примитивное: лучше не будет, будет только хуже. Аргументирую. Для медицинских организаций, мы уже поговорили, что крупные этого и не заметят, потому как у них есть специальный отдел, который будет лапать эти бумажки, отправлять куда следует. А мелкие медицинские организации, для них это потребует огромного ресурса. Вот. И понятно, что этот ресурс будет в ущерб пациентам. Потому что, когда медицинская организация занята огромной внутренней работой, на коммерческую деятельностью остается уже не так много сил, времени, желаний и материальных ресурсов.

Что касается пациентов? Соответственно пациенты крупных медицинских организаций сетевых также возможно не заметят никаких изменений. А в небольших начнет снижаться качество медицинской помощи, несмотря на такое замечательное регулирование 622 пунктов.

Что касается врачей? Здесь сложно давать какой-то прогноз, потому что врач и так в общем-то большую часть времени занимается работой. В государственной либо муниципальной медицинской организации он занимался до недавнего времени написанием бумажек, наверно процентов 80 или даже 90 приема. Сейчас вроде в некоторых местах стало легче, появились какие-то айти технологии, надо на компьютере кнопочку нажать, ткнуть пальчиком в экран. Неизвестно, всё будет зависеть от того, как администрация медицинской организации выстроит эту работу, на кого возложит обязанность контролировать эти 622 пункта. Может быть возьмут девочку специальную, которая будет сидеть и галочки ставить. А может быть врачу скажут, что ты дорогой на приёме мало пишешь — вот ещё заодно заполняй анкету по контролю качества. Сложно сказать. Но еще раз повторяю: моё мнение, что лучше не станет. Коллеги.

Панов А.В.: Лучше не станет. А что думает Иван?

Печерей И.: Я тоже самое и думаю. Лучше не станет, станет только хуже. Соглашусь с Андреем. Действительно в больших организациях крупных, наверное, это пройдет незаметно, а вот в маленьких организациях действительно качественно медицинской помощи будет снижаться. Медицинская организация получает достаточно большой объем работы, который будет направлен на взаимодействие с контролирующими органами, но на улучшение организации оказания медицинской помощи, наверное, будет направлен весьма косвенно. Это будет требовать большого ресурса, привлечения новых сотрудников соответственно может быть даже выделения времени на это. Основная функция предоставления медицинской помощи будет страдать. Если за счет большого внутреннего ресурса проблему это можно будет решить безболезненно большим организациям, то в маленьких это будет всё отражено. Законтролировать насмерть — это очень справедливо в отношении данного законопроекта.

Панов А.В.: Хорошее выражения “законтролировать насмерть”. Запишу где-нибудь. По сути. Дмитрий, Ваша оценка, Ваш экспертный прогноз: до чего докатимся с новым внутренним контролем?

Гаганов Д.: Влияние опосредованное. Первое: борьба с фирмами, которые оказывают консалтинговые услуги в системе качества медицинских услуг. Я думаю, будет покончено, поскольку вместо рекомендаций появились требования. А второе — это ситуация медицины. 622 показателя про которые вы сказали, вбивается в программное обеспечение, появляется государственный муниципальный заказ по отношениям к АйТи фирмам, которые формируют такое программное обеспечение. Это программное обеспечение внедряется в медицинские организации. Здесь появляется, кстати, еще одна линия контроля, то есть смотрит на саму организацию, предоставить ей данное программное обеспечение или нет данных. И внесение данных в единый государственный реестр ЕГИСЗ (единая государственная информационная система здравоохранения). Я думаю, что, я уверен даже, посмотрев приложения с 1 по 10, они, конечно, имеют вид очень удобный для этих вот электронных таблиц. Я думаю, что вот здесь вот как раз цифровизация медицины будет происходить. Вот что я хотел бы сказать. Что касается малых организаций, то я предвижу объединение их в ассоциации юридических лиц, где будет единый аналитический центр, фирма оказывающая юридические услуги членам этой ассоциации и тоже что называется определенная унификация по этим работам, по этим требованиям и распространение этих унифицированных форм на членов ассоциации. Уважаемые коллеги, я думаю, что это одно из направлений работы, для вот уважаемого, например Ивана Олеговича. Я думаю, что он сам уже в этом направлении думает. Вот так вот. Но, а про семинары, которые специалисты Росздравнадзора проводят, я думаю мы скоро увидим, что они будут другие, они будут говорить о том, как же эти требования исполнять. И как закупать это программное обеспечение. Я закончил.

Панов А.В.: Нет Дмитрий, продолжите, а как же здесь интересы пациентов?

Гаганов Д.: Я вам скажу следующую вещь. Примерно полтора месяца назад, по медицинским организациям нашей Российской Федерации начала реализовываться программа “Тайный покупатель”. В нашем случае назвать “Тайный потребитель медицинских услуг”. Так вот у них есть вопросник, который они заполняют на выходе. И содержание этих вопросников весьма похожа на те параметры, которые мы видели в приложениях к данному акту. Вот что я хотел бы сказать. Тема уже начала работать. Соответственно вот опосредованное влияние на интересы пациента. Будут доклады со стороны этих тайных покупателей. Эта информация будет обрабатываться. А поскольку у нас ещё и система Росздравнадзора с их статистикой, у Министерства статистика ведется. Потом добровольные еще системы есть особенно по поликлиникам. Я думаю, что вот это вот всё вместе будет обработана, ну и дальше будет внедрено императивной цифровизация. Вы в начале видеоконференции сказали, что императивность обретет. Поскольку цифровизация, цифровая экономика это наше всё, то вот в данном направлении и будет идти в том числе и реализации.

Панов А.В.: Понятно. Продолжу. Коллеги мне представляется, что те медицинские организации, которые работают в системе ОМС в них там куча документов контроля и прочего, войти вот в эти новые требования будет гораздо проще чем тем, которые в системе ОМС не работали. В ней больше бюрократических процедур. То есть однозначно будет положительный опыт. Но бумаг придется составлять больше. Потребуется больше расходов на фонд оплаты труда, потому что у там есть и уполномоченные по качеству, работа врачебной комиссии и так далее и тому подобное. Увеличится количество бумаг, то есть больше время будет отвлекаться на непроизводственную деятельность, не связанною с оказанием медицинской помощи. Соответственно, я полагаю, как сказал Андрей придется видимо врачам заполнять больше бумаг в рамках оценочных листов и ещё чего-то. Ну а пациент у нас хотя и декларируется, пациентцентрированное, пациенториентированное здравоохранение, но будет не тем центральным звеном, которым он должен быть, а как источник финансирования через обращение в системе ОМС либо платных медицинских услуг. Тем не менее внесение изменений толчок здравоохранению, может быть в рамках цифровизации, как сказал Дмитрий, даст. И в конечном итоге возможно будет лучше. Вот такое моё мнение о данной ситуации. Конечно, после того как все это будет введено будет какая-то правоприменительная практика. Не сомневаюсь, что к этому вопросу мы еще вернемся. Но небольшие медицинские организации вздрогнут от этого внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности согласно проекту порядка. На этом свою длинную речь заканчиваю. Спасибо, что нашли время обобщить данный проект нормативно-правового акта и высказать свое мнение, которое считаю весьма ценным. До свидания.