Право-мед.ру

Право-мед.ру

Актуальные новости о здравоохранении, правовых аспектах и охране здоровья для профессионалов и интересующихся

Подписаться в TelegramВидеоконференция Право-мед.ру № 282 28 января 2025 года на которой рассматривался проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка применения клинических рекомендаций».

Рассмотренный вопрос

- Возможности использования Порядка для доказывания отсутствия вины, доказывания правомерности действий (бездействия), которые повлекли возникновение морального вреда.

Участники

- Панов Алексей Валентинович, главный редактор информационного портала Право-мед.ру, г. Омск, член АЮР

- Гаганов Дмитрий Борисович, юрисконсульт Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии г. Санкт-Петербург

- Галюкова Мария Игоревна, медицинский юрист, г. Челябинск

Текстовая версия

А. Панов: Какая тема нашего профессионального общения? Для этого обратимся к моей традиционной презентации.

Третья видеоконференция текущего года и 283-я с начала работы формата с 2016 года. Порядок применения клинических рекомендаций.

Тема не новая, но актуальная, поскольку мы с вами знаем, что с 2025 года правоотношения, связанные с применением клинических рекомендаций, вступают в законную силу, хотя раньше неоднократно откладывались.

Необходимо напомнить об этом в контексте действующего законодательства — 323-й федеральный закон, статья 37 о том, что медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций,

а медицинские организации обязаны обеспечить оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций.

Вчера заседание комитета по социальной политике Совета Федерации было посвящено этому измененному формату применения клинических рекомендаций.

Что было изложено в новостном сообщении?

Представители Минздрава проинформировали о готовности учреждений региона к следованию клиническим рекомендациям, а также был представлен проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций».

Я нашел этот проект на просторах интернета.

Чем интересен этот документ?

В констатирующей части идет ссылка на часть 9 статьи 37 323-го федерального закона.

Но если мы возьмем часть 9, 37 статьи, речь идет не о утверждении порядка применения.

Здесь речь идет о порядке разработки, пересмотра, требованиях к структуре, содержанию, одобрению и утверждению клинических рекомендаций.

А в части порядка применения речь идет о части 16 статьи 37, где говорится о праве уполномоченного органа исполнительной власти — Минздрава России — в целях единообразного применения выдавать соответствующие разъяснения.

Поэтому я полагаю, что порядок применения клинических рекомендаций в данном контексте ссылки на Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ необходимо изменить.

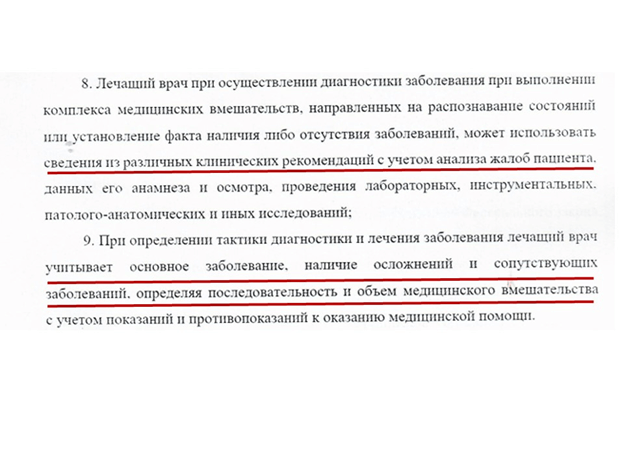

Несколько излечений из данного документа.

О чем говорит этот текст?

Вроде бы медицинская помощь должна оказываться на основе клинических рекомендаций. Но упоминается, что если часть медицинских вмешательств в медицинской организации недоступна, необходимо обращаться к телемедицинским технологиям или в рамках маршрутизации отправлять пациента в ту медицинскую организацию, где клинические рекомендации могут быть исполнены.

Также имеется ссылка на то, что лечащий врач самостоятельно принимает тактику диагностики и лечения заболевания, исходя из состояния пациента и, в том числе, основываясь на клинических рекомендациях.

То есть, свобода усмотрения остается.

По сути, ничего принципиального в клиническом мышлении и подходе к выявлению заболеваний и оказанию медицинской помощи не меняется, методология остается неизменной.

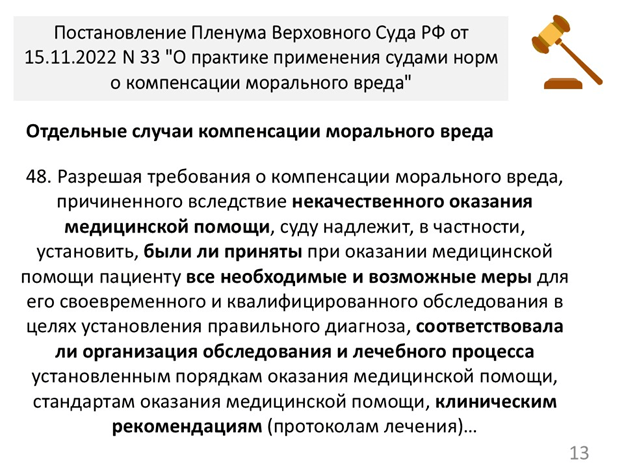

Обратимся к 33-му Пленуму Верховного Суда по моральному вреду.

Верховный Суд разъясняет, что разрешая требования о компенсации за некачественное оказание медицинской помощи, нужно выяснять соответствие организации оказания медицинской помощи клиническим рекомендациям.

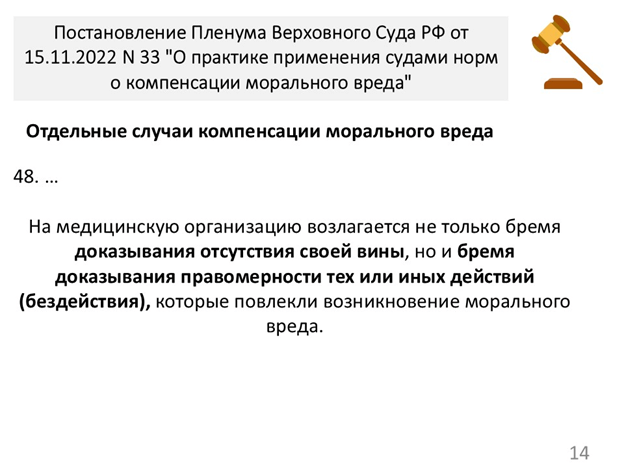

Обозначено также бремя доказывания.

Именно медицинская организация должна доказать отсутствие вины либо правомерность тех действий, которые вызвали претерпевание морального вреда, что является производной от причинения вреда здоровью и нарушения прав пациента при оказании медицинской помощи.

Теперь вопрос, который я вынес на обсуждение коллег.

То есть, как будет происходить доказывание отсутствия состава гражданского правонарушения, влекущего гражданско-правовую ответственность, посредством компенсации морального вреда?

Достаточно длительное вступление, но такая повестка и тот вопрос для обсуждения, который я вынес для мнения коллег.

Дмитрий, слушаю.

Д. Гаганов: Благодарю за предоставленную возможность, и отдельная благодарность за такое серьезное вступление.

Не случайно вы обратили внимание на пункт 48 Постановления номер 33 Верховного Суда, где говорится о двух презумпциях доказывания, бремя доказательства, которое возлагается на медицинскую организацию.

Исходя из этого, мы можем предположить, что, если будет принят этот порядок применения клинических рекомендаций, то это, наконец-то, позволит говорить о какой-то состязательности процесса.

По сути дела, я имею в виду споры, вытекающие из ненадлежащего оказания медицинской помощи. При этих спорах предполагается, что врач знает клинические рекомендации и исполняет их полностью. А исполнить их полностью не совсем возможно, поскольку они предполагают несколько алгоритмов действий.

Следовательно, суд должен будет оценить, правильно ли был выбран алгоритм действий.

А если невозможно оказать помощь на основе клинических рекомендаций, то что делать?

Данный порядок описывает совокупность действий, которые должны совершить медицинские организации.

Я предполагаю, что должен быть внутренний приказ о внедрении клинических рекомендаций и обучении сотрудников этому порядку применения.

Сторона ответчика в суде будет доказывать, что медицинские работники придерживались вот этого приказа, который на основе порядка применения клинических рекомендаций был разработан.

На сегодняшний день, несомненно, существует система внутреннего контроля качества и безопасности, о которой мы постоянно говорим, но для суда это, скорее всего, формальность, которая не позволяет говорить о применении состязательности процесса.

Здесь же мы в данном порядке видим, что, во-первых, относительно этих двух бременей доказывания, можно будет наконец-то рассказывать суду, почему же в таком объеме была оказана помощь на основе клинических рекомендаций.

Если оказать помощь невозможно, то какие шаги были предприняты. И эти шаги можно будет оценивать на правомерность.

Вы не случайно задали вопрос о правомерности действий. Потому что сейчас просто правомерность действий медицинской организации и обязанности медицинской организации обеспечить условия оказания помощи на основе клинических рекомендаций — этот порядок становится общей частью системы.

Безусловно, это можно использовать в суде для доказывания отсутствия вины. А доказывание отсутствия вины — это статья 401 Гражданского кодекса. Во-первых, там оценивается степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась от медицинской организации, от юридического лица по характеру обязательства.

На сегодняшний день характер обязательства у нас следующий.

Мы берем любую клиническую рекомендацию в 400 листов и смотрим на неё, если мы находим, что что-то не было выполнено - наступает состояние гражданско-правовой ответственности у медицинской организации.

Этот порядок требует доработки и уточнения с точки зрения юридической техники.

Но, тем не менее, это очень важная вещь.

В пункте 7 говорится о самостоятельном выборе тактики диагностики и лечения в зависимости от состояния пациента, в том числе основываясь на клинических рекомендациях.

Мне кажется, что именно в этом пункте раскрыто то, что такое клиническое мышление и оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, а не в соответствие с ними.

У нас есть ГОСТ о разработке клинических рекомендаций, где определяется модель пациента, здесь другим языком просто это излагается — это выбор тактики диагностики и лечения.

По поводу консилиумов, безусловно, это тоже важно. Это дает правовое основание для, скажем так, отхода от следования клиническим рекомендациям в интересах пациента.

В пункте 7, 8, 9, 10 указано, что лечащий врач при осуществлении диагностики и определении тактики лечения учитывает основное заболевание, назначает лекарственные препараты.

По сути дела, это прямое указание для формирования вопросов перед судебно-медицинской экспертизой. Обратите внимание, уважаемые коллеги, материал для размышлений есть. Но что скажут в Совете Федерации?

Дальше идут технические детали.

Очень важно, что наконец-то применение закона 247-ФЗ об обязательных требованиях указано, потому что в 2024 году, например, система Гарант в обзоре событий в сфере медицинского права упоминала, как контролирующие и надзорные органы могут косвенно проверять, соответствует ли медицинская помощь требованиям клинических рекомендаций.

Здесь четко говорится, что это не является обязательными требованиями с точки зрения 247-ФЗ. Это ограничивает объем и содержание контролирующих и надзорных мероприятий в данном случае.

Также упоминается о критериях оценки качества. Соответствие оказываемой медицинскими работниками помощи критериям оценки качества является предметом федерального государственного контроля и надзора. Не случайно.

Подытоживая и отвечая на ваш вопрос, несомненно, этот порядок может быть использован для доказывания отсутствия вины и правомерности действий.

Но нужно провести серьезную работу, связанную с тем, что у вас должен быть, если этот порядок будет принят, не только приказ о внедрении клинических рекомендаций и обучении сотрудников, который сейчас имеется у многих организаций как часть системы внутреннего контроля качества, но и приказ, который бы реализовывал, исходя из особенностей вашей организации, порядок применения клинических рекомендаций.

Не случайно здесь отдельно упоминаются бюджетные учреждения, ГБУЗы и муниципальные учреждения здравоохранения. В этом контексте учредитель определяет, насколько вообще возможно оказывать медицинскую помощь на основе клинических рекомендаций.

Здесь возникают вопросы о ресурсном обеспечении, медицинских изделиях и лекарствах. Порядок напрямую об этом говорит.

Следовательно, если данный порядок будет принят, можно будет говорить о маршрутизации, о переводе пациента в другую организацию, где возможно оказание помощи на основе клинических рекомендаций.

Эти действия также будут оцениваться в гражданском судопроизводстве. Принятие решения о маршрутизации — вот что я хотел бы сказать.

Есть еще много тонкостей, но ждем, что будет в Совете Федерации.

А. Панов: Спасибо, Дмитрий, продолжу вашу мысль. Хочу отметить, что статья 79 323-ФЗ - об обязанности медицинских организаций создавать условия для оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций.

Читая эту статью, в моем понимании, складывается конструкция: медицинская организация должна обеспечить наличие оснований для выполнения клинических рекомендаций. Закон строго это прописывает.

Обсуждаемые правила исключают возможность оказания медицинской помощи в полном объеме в каждом учреждении здравоохранения на основе клинических рекомендаций, через маршрутизацию. Почему? Потому что нет возможности в районной больнице реализовать медицинские вмешательства, основанные на клинических рекомендациях.

Таким образом, подзаконный нормативный акт — приказ Минздрава России — отменяет норму закона. Это абсурд юридический. Первая составляющая.

Во-вторых, кажется, два или три созыва ГД назад я в рамках своего комментария акцентировал, что соответствующий орган исполнительной власти должен внести в Думу и продемонстрировать подзаконный нормативный акт, который регулирует непосредственно правоотношения, установленные законодателем.

Что мы имеем сейчас? Норма об оказании медицинской помощи на основе клинических рекомендаций действует. Однако разъяснений от федерального органа исполнительной власти - Минздрава России во главе с господином Мурашко до сих пор нет.

Хорошо, что в Совете Федерации на эту тему обратили внимание, но наверняка в январе 2025 года возникнет ситуация, когда будут нарушены права пациентов, в том числе в части выполнения клинических рекомендаций, а разъяснений о том, как они применяются, до сих пор нет и не известно, когда будут. Эта компетенция Минздрава России во главе с министром Мурашко. Поэтому, полагаю, требуется активизация Минздрава России по принятию данного документа. Это вторая составляющая.

Третья составляющая. Порядок, разъяснения, на мой взгляд, крайне усложняют возможности медицинской организации по доказыванию отсутствия вины и правомерности действий.

Почему?

Потому что здесь работа врача в рамках клинического мышления и необходимо будет доказывать, что это клиническое мышление было правильным, и почему он сослался на основные клинические рекомендации.

Объем медицинской экспертизы в части наличия либо отсутствия вины, противоправности действий причинителя вреда будет существенно выше.

Это будет целый комплекс суждений экспертов в части наличия либо отсутствия вины и противоправности действий медицинской организации.

Соответственно, и стоимость судебно-медицинской экспертизы для медицинских организаций в контексте юридической ответственности вследствие причинения морального вреда возрастет.

Это не обязательно будет связано с причинением вреда здоровью, а с нарушением прав пациентов, установленных действующим законодательством. Вот такое мое мнение, которое я довожу до сведения коллег.

У Дмитрия есть небольшое дополнение. Дмитрий, пожалуйста.

Д. Гаганов: С точки зрения юридической техники, статья 79 закона 323-ФЗ говорит об обязанности создать условия.

Мне представляется, что здесь можно сделать такую конструкцию: условия, при которых оценивается, можно ли применить клиническую рекомендацию или нет, это же тоже условия. Таким образом, в данном случае применение клинических рекомендаций с учетом особенностей конкретного медицинского учреждения является частью системы условий по статье 79 для выявления случая невозможности. Мне кажется, это важно.

А. Панов: Благодарю, Дмитрий, не буду комментировать, вы достаточно емко все сказали. А сейчас, уважаемые зрители и слушатели, давайте послушаем мнение Марии Галюковой.

М. Галюкова: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые зрители и слушатели. Тема у нас сегодня очень интересная, актуальная и, безусловно, долгожданная. Это порядок применения клинических рекомендаций в практике доказывания.

Для начала вспомним, что доказательства у нас бывают нескольких видов: письменные доказательства, вещественные доказательства, показания свидетелей, объяснения сторон и третьих лиц.

Как вариант доказательств, перетекающих в письменную форму, это электронные доказательства. Так вот, порядок применения клинических рекомендаций очень хорошо вписывается в доказательственную базу, причем сразу в структуру нескольких доказательств.

Во-первых, его можно использовать при даче объяснений суду, при даче объяснений следователю, ссылаться на клинические рекомендации и ту методику, которую они теперь уже вводят в практику и применяются.

В-вторых, клинические рекомендации можно использовать при применении специальных познаний как при заключении специалиста, так и при заключении эксперта.

Конечно же, на порядок применения клинических рекомендаций можно ссылаться и при даче письменных пояснений, при формировании различных процессуальных документов, исков, возражений на иск и встречного искового заявления. То есть это действительно механизм, который можно использовать и который можно активно применять.

Тема, озвученная на сегодняшней видеоконференции, звучит как порядок для доказывания отсутствия вины и правомерности действий. Конечно, если юрист действует со стороны врача, это инструмент для доказывания отсутствия вины.

Но нельзя забывать о том, что у нас всегда будут оппоненты. Соответственно, этот порядок — это меч, который можно вложить в руки и оппонента. Об этом тоже нужно помнить и не забывать.

Когда ваш оппонент ссылается на клинические рекомендации, ссылается на порядок, то аргументация должна основывается на таком же качестве доказательства.

Я поясню свою мысль немного подробнее. Если у нас представляется доказательство в суд либо в Следственный комитет, следователю, то оппонировать нужно точно таким же по качеству доказательствам.

Например, если клинические рекомендации встроены в заключение эксперта, то контраргументом должно быть заключение специалиста.

Таким образом, еще раз подчеркиваю, можно применять письменные заключения специалиста, заключения экспертов, различные процессуальные документы, а также устно, при даче пояснений.

Однако порядок — это не сами клинические рекомендации, следовательно, порядок плюс клинические рекомендации — вот это и есть полная формула доказывания, которая должна звучать при определенной, конкретной правовой ситуации. Спасибо.

Участники:

1. Панов Алексей Валентинович, главный редактор информационного портала Право-мед.ру, г. Омск, член АЮР

2. Гаганов Дмитрий Борисович, юрисконсульт Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии г. Санкт-Петербург

3. Галюкова Мария Игоревна, медицинский юрист, г. Челябинск